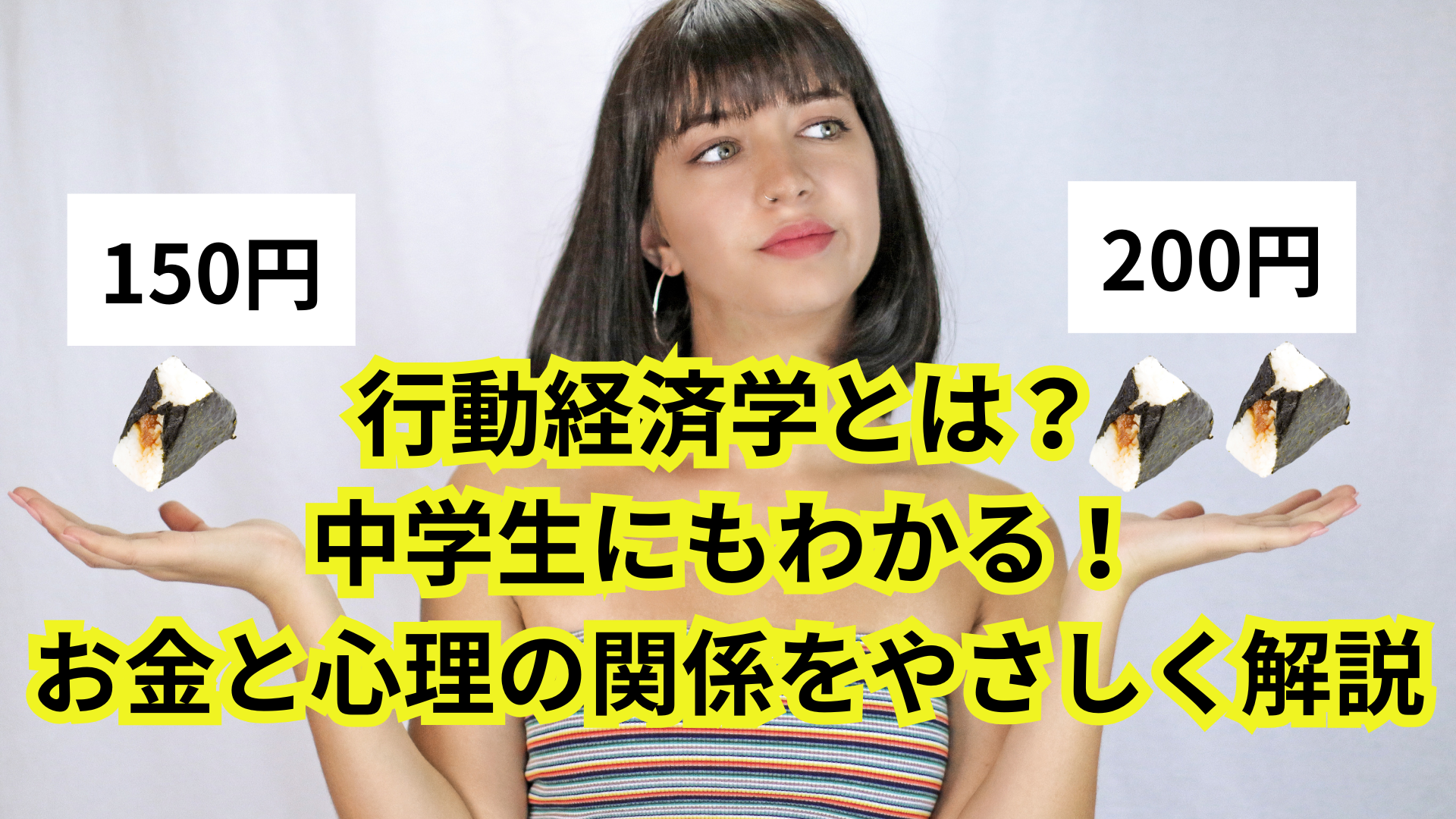

「行動経済学とは?中学生にもわかる!お金と心理の関係をやさしく解説」

📝ブログ本文

私たちはいつも、できるだけ「得をしたい」「損をしたくない」と考えながらお金を使っています。

でも、実際の行動は意外と感情に左右されていることを知っていますか?

そんな人間の“心のクセ”を研究するのが「行動経済学(こうどうけいざいがく)」です。

💡行動経済学とは?

行動経済学は、人の感情や心理が経済の行動にどんな影響を与えるかを研究する学問です。

普通の経済学は「人はいつも合理的(ごうりてき)に判断する」と考えますが、実際の人間は違います。

「わかっているのに、つい買ってしまう」など、感情で行動することが多いのです。

🎯具体例①:フレーミング効果

コンビニで「おにぎり1個150円」「2個で250円」と書いてあると、つい2個買いたくなりますよね。

本当は1個で十分でも、「おトクに見える」ことで判断が変わります。

これはフレーミング効果といって、「見せ方」で人の選択が変わる心理です。

🎯具体例②:損失回避(そんしつかいひ)

A:確実に1000円もらえる

B:50%の確率で2000円もらえる

多くの人はAを選びます。

なぜなら、「損をしたくない」という気持ちが強いから。

これを損失回避といいます。

🎯具体例③:アンカリング効果

「通常価格10,000円→今だけ7,000円!」

と書いてあると、7,000円が安く感じますよね。

最初に見た「1万円」という数字が基準になってしまう心理をアンカリング効果といいます。

💬まとめ

| 用語 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| フレーミング効果 | 見せ方で判断が変わる | 「2個でおトク」と感じる |

| 損失回避 | 損したくない気持ち | 確実にもらえる方を選ぶ |

| アンカリング効果 | 最初の数字に引きずられる | セール価格が安く感じる |

🌱行動経済学を学ぶとどうなる?

行動経済学を知ると、

「なぜ自分がそう判断したのか」や「お店がどんな工夫をしているのか」がわかるようになります。

つまり、だまされにくく、かしこくお金を使える人になれるのです💰✨

コメント