SC経営士試験2024経済一般問題と解答【第5問】【第6問】【第7問】【第8問】

解答41から80まで、問題、解答はSC協会のHPから作成しています。問題の最後に用語の意味も記載しています。略語にはいくつかの意味がありますので、ご自分でも調べてください。

https://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html

一部AIによる解説も入れていますが、参考程度にご利用ください。

最新技術

【第5問】〈配点 10点〉 (解答番号は 21 から 25 ) 最新技術に関する次の記述を読み、記述文と最も関連の深い語句をそれぞれの語群から選び、解答欄にその 番号をマークしなさい。

RPA

21 これまで人間にしかできないと考えられていた、主に知的な事務処理業務をコンピューターに代 行させるためのソフトウェアやシステムの略称。

語群 21 1.Cookie 2.IoT 3.ROE 4.RPA 5.RPG

- Cookie(クッキー)

Webサイトを利用する際に、ユーザーの情報(訪問履歴やログイン状態など)を一時的に保存する仕組みです。たとえば、オンラインショップでカートに入れた商品を記憶したり、再訪問時にログイン状態を維持したりするのに使われます。プライバシーの観点から、取り扱いには慎重さが求められます。

- IoT(Internet of Things)

「モノのインターネット」と呼ばれ、あらゆる機器や物(家電、車、工場の機械など)がインターネットにつながる技術のことです。これにより、遠隔操作や自動制御、データ収集などが可能になります。たとえばスマート家電や自動運転車などがIoTの代表例です。

- ROE(Return on Equity/自己資本利益率)

株主が出資した資本に対して、企業がどれだけの利益を上げたかを示す指標です。

計算式は:

ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)

この数値が高いほど、株主のお金を効率よく使っている企業と評価されます。投資家が企業の収益性を測るときによく使います。

- RPA(Robotic Process Automation)

パソコン上の定型業務をソフトウェアロボットが自動で処理する技術のことです。たとえば、経理のデータ入力やメールの自動送信など、人手をかけずに繰り返し作業を自動化できます。企業の業務効率化や人手不足対策として注目されています。

- RPG(Role-Playing Game/ロールプレイングゲーム)

プレイヤーが物語の登場人物(キャラクター)になりきって、冒険や成長を体験するゲームのジャンルです。代表的な要素には、レベルアップ、アイテム収集、ストーリー展開などがあります。『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』などが有名です。

それぞれ、ビジネス・IT・エンタメなど異なる分野で使われる重要な用語ですね。もっと深掘りしたい用語があれば、お気軽に聞いてください!

マルチモーダル

22 テキスト・画像・音声・動画など複数の種類のデータを一度に処理できる技術のこと。

語群 22 1.スーパーアプリ 2.データドリブン 3.マルチタスク 4.マルチモーダル 5.ユニモーダル

- スーパーアプリ(Super App)

複数の機能やサービスが1つに統合された多機能アプリのことです。

たとえば、チャット、支払い、配車、ショッピング、予約など、いろいろな生活機能を1つのアプリで完結できるものです。

アジアでは「WeChat(中国)」や「Grab(東南アジア)」が代表的で、日本でもこの考え方が注目されています。

- データドリブン(Data Driven)

直感や経験ではなく、「データ」に基づいて意思決定や行動をする考え方です。

ビジネスの現場では、売上データ、顧客行動データ、アンケート結果などを分析し、戦略を立てることが「データドリブン経営」などと呼ばれます。

近年のAI活用やマーケティングにおいて非常に重要な概念です。

- マルチタスク(Multitask)

複数の作業や仕事を同時に進めることを指します。

たとえば、会議に出ながらメールをチェックしたり、音楽を聞きながら料理をしたりすることなどが当てはまります。

コンピュータでは、同時に複数のアプリや処理を実行する仕組みのことも「マルチタスク」と呼びます。

- マルチモーダル(Multimodal)

複数の種類の情報(モード)を組み合わせて処理することです。

たとえば、「画像+音声+テキスト」など、異なるデータを一緒に理解・分析するAIなどに使われます。

ChatGPTのように、テキストだけでなく画像も理解できるAIも「マルチモーダル」と呼ばれます。

- ユニモーダル(Unimodal)

単一の情報(モード)だけを扱うことを指します。

たとえば、テキストだけ、画像だけ、音声だけを処理するシステムやAIはユニモーダルです。

対義語が「マルチモーダル」で、より複雑で人間に近い認識を目指す技術になります。

デジタルツイン

23 現実空間から集めたデータを基に、ほぼリアルタイムで仮想空間に同じものを再現すること。

語群 23 1.エッジコンピューティング 2.デジタルクローン 3.デジタルツイン 4.バーチャルアバター 5.メタバース

- エッジコンピューティング(Edge Computing)

データ処理をクラウドではなく「データの近く(=エッジ)」で行う技術のことです。

たとえば、スマート工場や自動運転車などでは、クラウドに送ってから処理していては遅すぎるため、センサーや端末の近くで即座に処理する「エッジコンピューティング」が使われます。

→ 特徴:リアルタイム処理・遅延の最小化・通信負荷の軽減

- デジタルクローン(Digital Clone)

人間の声・姿・行動パターンなどをAIで再現した“そっくりさん”のような存在です。

たとえば、有名人の話し方や見た目を再現したAIアシスタントや、本人に代わって質問に答えるチャットボットなどが例です。

→ 目的:本人の代替・自動対応・教育や接客での活用

- デジタルツイン(Digital Twin)

現実世界のモノ・場所・人などを、デジタル空間にそっくり再現したモデルのことです。

工場やビル、乗り物などを仮想空間上に作り、センサーからのデータをリアルタイムに反映させて「仮想で現実を監視・予測」することができます。

→ 用途:設備管理・シミュレーション・製造現場の最適化

- バーチャルアバター(Virtual Avatar)

デジタル空間上での“自分の分身”のようなキャラクターです。

ゲームやメタバース、リモート会議などで使われ、外見は現実の自分に似せることも、まったく自由にデザインすることもできます。

→ 特徴:個性の表現・匿名性の確保・没入体験の強化

- メタバース(Metaverse)

**人々がアバターを使って交流・活動できる「仮想空間」**のことです。

インターネットの次世代とも言われ、買い物、仕事、学習、イベントなどをバーチャルな空間で体験できます。

Facebook社が社名を「Meta」に変えたことでも話題になりました。

→ 構成要素:VR・AR・ブロックチェーン・アバター・経済圏

X-Tech

24 「フードテック」に代表されるように、既存の分野に最新のテクノロジーを組み込んで活用する先端技術概念の略称。

語群 24 1.DX 2.eVTOL 3.GX 4.XR 5.X-Tech

- DX(デジタルトランスフォーメーション / Digital Transformation)

デジタル技術を活用して、ビジネスや社会の仕組みを根本から変革すること。

単にIT化するだけでなく、組織の働き方・顧客体験・サービスの提供方法などを大きく変えることが目的です。

✅ 例:紙での受付を廃止し、全てスマホやタブレットで完結する病院システムの導入

- eVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing)

電動垂直離着陸機のこと。電気で動く、ヘリのように垂直に飛び立ち・着陸できる小型航空機です。

次世代エアモビリティ(空飛ぶクルマ)として注目され、都市の渋滞解消や移動革命に期待されています。

✅ 例:日本でも2025年の大阪・関西万博での実用化が検討されています。

- GX(グリーントランスフォーメーション / Green Transformation)

脱炭素社会の実現に向けて、経済・産業構造を持続可能な形に変革する取り組み。

再生可能エネルギーの活用やカーボンニュートラルの推進が中心。国や企業にとって重要な戦略となっています。

✅ 例:ガソリン車からEV(電気自動車)への転換、工場でのCO₂排出削減など

- XR(Extended Reality / クロスリアリティ)

VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)などを含む「現実と仮想を融合させる技術の総称」。

現実と仮想を組み合わせることで、臨場感ある体験が可能になります。

✅ 例:ゴーグルをつけて、仮想空間で会議をしたり、工事現場を遠隔で確認したりする用途など。

- X-Tech(クロステック / クロス×テクノロジー)

さまざまな産業(X)と最新のテクノロジー(Tech)を掛け合わせることで、新しい価値を生み出す考え方。

「X」は業界・分野の意味で、例としては以下のような組み合わせがあります:

- FinTech(金融 × テクノロジー)

- AgriTech(農業 × テクノロジー)

- EduTech(教育 × テクノロジー)

✅ 「X-Tech」はイノベーションの鍵とも言われています。

自動運転レベル4

25 自動運転における5段階のうち「特定条件下における完全自動運転」が可能となる段階を指し、 2023年4月1日にこの段階の運行許可制度を盛り込んだ改正道路交通法が施行されている。

語群 25 1.シーグライダー 2.自動運転レベル3 3.自動運転レベル4 4.無人運航船 5.ワンマイルモビリティー

- シーグライダー(Seaglider)

海上を高速・低空で滑空する新しい乗り物。船と飛行機の中間のような存在です。

水面近くを翼で浮かびながら移動することで、船より速く、飛行機より安価・省エネに移動できます。電動で動くタイプが多く、環境負荷も少ないため、次世代の海上交通手段として注目されています。

✅ 例:ハワイや沖縄などの島しょ地域の移動手段としての活用が期待

- 自動運転レベル3(条件付き自動運転)

特定の条件下で、システムが運転操作をすべて担うレベル。

ただし、緊急時などには人間の運転者が操作に戻ることが求められます。

✅ 例:高速道路などで、ドライバーがハンドルから手を離してもよいが、すぐ対応できる状態であることが条件。

- 自動運転レベル4(高度自動運転)

特定エリア・条件下では、完全にシステムが運転を担当し、緊急時でも人間の介入が不要なレベル。

乗客が「免許を持っていなくてもよい」「運転席がなくてもよい」とされるレベルです。

✅ 例:一部地域での無人タクシーや自動運転バスの実証実験などで導入中。

- 無人運航船(Autonomous Ship)

人が乗っていなくても、自動で航行できる船舶。AIやセンサー、GPSなどを活用し、自律的に運行します。

安全性向上・人手不足対策・省エネ化を目的に、商船や物流業界で注目されています。

✅ 例:日本では「無人のフェリー」や「自動運転タグボート」などの実験が進行中。

- ワンマイルモビリティー(One-Mile Mobility)

駅から自宅、バス停から目的地などの“ラストワンマイル(最後の短距離)”を補う小型移動手段。

電動キックボード、電動アシスト自転車、小型自動運転車などが代表例で、移動の利便性を高める都市交通手段として注目されています。

✅ 例:駅のそばで借りられるシェア電動キックボードや、自動運転の小型EVシャトルなど

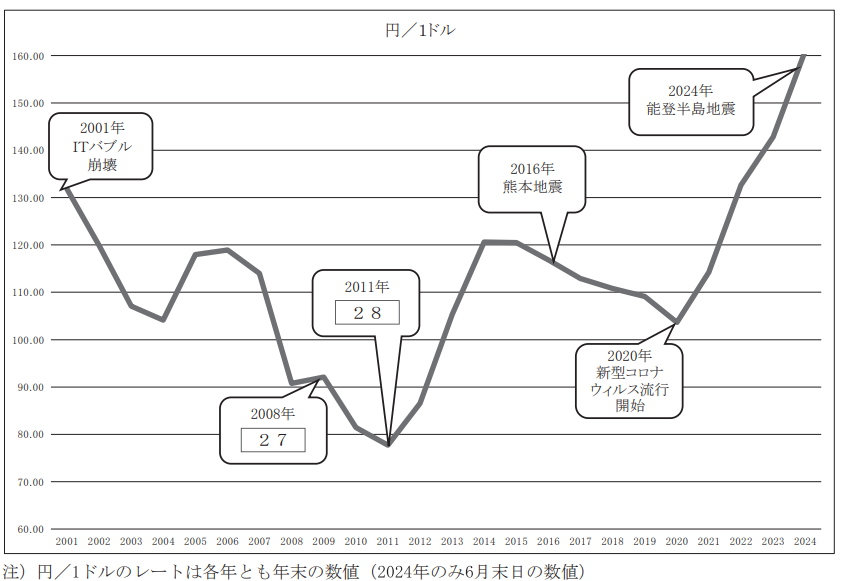

2001年以降の円/ドルレートの推移

【第6問】〈配点 10点〉 (解答番号は 26 から 30 ) 2001年以降の円/ドルレートの推移に関する次の図表および文章を読み、空欄に入る最も適切な語句を下記 の語群から選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

「有事の円買い」という経験則的用語があるが、これは世界経済に影響を及ぼしかねない災害や経済危機 が起こった場合、円が買われて 円高 になることをいう。2001年以降においては、2008年の リーマン・ショック や 2011年の 東日本大震災 が具体例として挙げられる。

しかし、2016年の熊本地震や2024年の能登半島地震においては、こうした傾向はみられず、グラフをみる と2020年以降は 円安 が進んでいる。したがって、為替レートの決まり方に関しては、2国間の名目金利 の差によって決定されるという 金利平価説 など、他の理論も併用して考える必要がある。

語群( 26 〜 30 ) 1.円高 2.円安 3.通貨騰落率 4.石油ショック 5.ニクソン・ショック 6.リーマン・ショック 7.神戸淡路大震災 8.東日本大震災 9.北海道胆振東部地震 10.ブラック・マンデー 11.コストプッシュ・インフレ論 12.デマンドプル・インフレ論 13.金利平価説 14.購買力平価説 15.ライフサイクル仮説

以下に、経済・為替・災害・理論に関する各用語をわかりやすく解説します:

- 円高(えんだか)

外国の通貨に対して円の価値が上がること。

例:1ドル=150円 → 1ドル=130円になると、円高。海外の商品が安く買えるが、輸出企業には不利。

- 円安(えんやす)

円の価値が下がり、外国通貨に対して円が安くなること。

例:1ドル=110円 → 1ドル=140円になると、円安。輸出企業に有利だが、輸入品や海外旅行は割高に。

- 通貨騰落率(つうかとうらくりつ)

ある期間における自国通貨と外国通貨の為替レートの変動率のこと。

例:昨年より円が何%上がった(=騰)か、下がった(=落)かを示す。

- 石油ショック(オイルショック)

1970年代に起こった、原油価格の急騰による世界的経済混乱。

日本ではトイレットペーパーの買い占めや物価高騰が起き、エネルギー依存の危険性が注目された。

- ニクソン・ショック(1971年)

アメリカのニクソン大統領がドルと金の交換停止を発表した出来事。

これにより、ブレトンウッズ体制(固定相場制)が崩れ、世界は変動相場制へ移行。

- リーマン・ショック(2008年)

アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻し、世界的な金融危機に発展した出来事。

株価暴落、失業率上昇、企業倒産など、世界経済に大きな影響を与えた。

- 神戸淡路大震災(1995年)

兵庫県南部を震源とする阪神・淡路大震災。

震度7、死者約6,400人。都市直下型地震の恐ろしさと防災体制の重要性が再認識された。

- 東日本大震災(2011年)

東北地方を中心に発生した巨大地震・津波災害(マグニチュード9.0)。

死者・行方不明者約2万人、福島第一原発事故も発生し、日本社会に深い爪痕を残した。

- 北海道胆振東部地震(2018年)

北海道胆振地方で発生した震度7の大地震。

山崩れや全道停電が発生し、北海道のインフラや防災体制に大きな課題を残した。

- ブラック・マンデー(1987年10月19日)

世界の株式市場が一斉に暴落した日。

特にニューヨークの株価が1日で22%以上下落し、市場の混乱とコンピュータ売買の危険性が注目された。

- コストプッシュ・インフレ論

原材料費や人件費などの「コスト上昇」によって物価が上がるという考え方。

例:原油高騰→製造コスト上昇→商品の値段も上がる。

- デマンドプル・インフレ論

需要(デマンド)が増えることで物価が上がるという理論。

例:景気がよくなり、買いたい人が増える→物が足りなくなる→値上がりする。

- 金利平価説(きんりへいかせつ)

為替レートは各国の金利差によって調整されるという理論。

金利の高い国に資金が流れ、結果として通貨価値が変動する。

- 購買力平価説(こうばいりょくへいかせつ)

通貨の価値は、その通貨でどれだけ物が買えるか(購買力)で決まるという理論。

たとえば、同じ商品が日本では100円、アメリカでは1ドルなら、理想的な為替レートは1ドル=100円になるはず、という考え。

- ライフサイクル仮説

人は一生の中で所得と消費を合理的に調整する、という経済学の考え方。

若い時は借金して消費、中年で貯蓄、老後にその貯蓄を取り崩して生活する、というライフスタイルが前提。

医療・福祉・高齢化社会

【第7問】〈配点 10点〉 (解答番号は 31 から 35 ) 次の医療・福祉・高齢化社会に関する記述を読み、記述文と最も関連の深い語句をそれぞれの語群から選び、 解答欄にその番号をマークしなさい。

ヤングケアラー

31 大人が担うと想定される家事や家族の世話、介護などを日常的に行っている18歳未満の子供のこ と。

語群 31 1.待機児童 2.トー横キッズ 3.貧困児童 4.ヤングケアラー 5.Z世代

以下に、現代の日本社会に関係する重要な社会問題や世代に関する用語をわかりやすく解説します:

- 待機児童(たいきじどう)

保育園に入りたいが、入れずに「待機」している子どものこと。

共働き家庭の増加や保育士不足、保育所の定員不足が原因。政府は「待機児童ゼロ」を目指していますが、都市部では今も課題が続いています。

✅ 例:4月から職場復帰したい親が、保育園に入れず育児休業を延長するなどの影響があります。

- トー横キッズ

東京・新宿の「トー横」(東口横=歌舞伎町近辺)に集まる未成年の若者たちを指す俗称。

家庭や学校に居場所がなく、SNSを通じてつながり、深夜に街に集まるケースが多く、社会的孤立・貧困・犯罪被害などのリスクが懸念されています。

✅ 自治体や支援団体が声かけや相談支援を行う取り組みも増えています。

- 貧困児童(ひんこんじどう)

経済的に困窮している家庭で育つ子どもたちのこと。

進学・習い事・食事など、子どもに本来保障されるべき機会が制限されやすいという社会問題です。

✅ 例:給食が唯一の栄養源になっている子や、進学したくてもお金がなく諦めるケースなど。

- ヤングケアラー(Young Carer)

家族(親・きょうだい・祖父母など)の介護や世話を日常的に担っている子ども・若者。

通常は大人が担うべき家事・介護を未成年が行っている状態で、学業や友人関係に悪影響を及ぼすことがあります。

✅ 日本では最近ようやく注目され始め、学校や自治体で実態調査や支援が進んでいます。

- Z世代(ゼットせだい / Generation Z)

1990年代後半~2010年ごろに生まれた若者たちの世代。

スマホやSNSが当たり前の「デジタルネイティブ」として育ち、多様性・環境・社会課題に敏感な傾向があります。

✅ 企業はこの世代の価値観に合う商品・サービス開発に力を入れています。

老老介護問題

32 高齢者の介護を高齢者が行うことにより身体的・精神的・金銭的に生じるさまざまな問題のこと。

語群 32 1.認認介護問題 2.老老介護問題 3.2024年問題 4.2025年問題 5.8050問題

以下に、日本の高齢化社会や社会保障に関する重要な課題をわかりやすく解説します:

- 認認介護問題(にんにんかいごもんだい)

→ 認知症の高齢者が、同じく認知症の配偶者などの高齢者を介護している状態。

認知症同士の介護では、適切なケアができなかったり、事故やトラブルが起こるリスクが高く、見過ごされがちな深刻な問題です。

✅ 背景:高齢化が進み、介護する側も認知症を発症するケースが増加。

- 老老介護問題(ろうろうかいごもんだい)

→ 高齢者(65歳以上)が、同じく高齢の配偶者や親などを介護している状態。

身体的にも精神的にも負担が大きく、介護疲れや孤立、虐待、介護殺人などにつながるケースもあります。

✅ 例:70代の妻が90代の夫を介護…などが現実に多くなっています。

- 2024年問題

→ 2024年4月から「働き方改革関連法」により、トラック運転手などにも時間外労働の上限が適用されることによる社会的影響。

トラック業界では、残業時間に依存した労働構造が多く、物流の遅れ(物流クライシス)や人手不足が懸念されています。

✅ 「モノが届かなくなる時代」が現実に?と警鐘が鳴らされています。

- 2025年問題

→ 団塊の世代(1947~49年生まれ)が75歳以上の後期高齢者になることによる、医療・介護・年金制度の負担増加問題。

高齢者人口が急増し、医療・介護の人手不足、財政悪化、地域社会への影響が予測されています。

✅ 「多死社会」に突入し、葬儀・墓・相続などにも波及。

- 8050問題(はちまるごーまるもんだい)

→ 80代の親が、50代の子ども(ひきこもりなど)を経済的に支え続ける問題。

親も高齢で年金生活、子も就労経験が乏しいため、親が亡くなった後に生活困窮・孤立死に至るリスクが高い。

✅ 背景には、就職氷河期世代の非正規雇用や家庭の孤立があります。

これらの課題はすべて、「少子高齢化社会」ならではの複雑な社会問題です。

どれもニュースや政策に直結するテーマなので、理解しておくと現代社会の見え方が変わりますよ。

iDeCo

33 原則20歳以上65歳未満の国民年金加入者が、公的年金に上乗せして給付を受けられる私的年金の 略称。

語群 33 1.CFD 2.FX 3.ICO 4.IEO 5.iDeCo

- CFD(Contract for Difference)

→ 差金決済取引のこと。

CFDは、資産の実物を売買せずに、価格の変動だけで利益を得る取引方法です。株式、商品、指数、仮想通貨など、さまざまな金融商品に対して行うことができます。価格が上がると買いポジションを取り、下がると売りポジションを取ることができ、レバレッジを使って少ない元手で大きな取引が可能ですが、リスクも大きいです。

- FX(Foreign Exchange)

→ 外国為替取引のこと。

FXは、異なる通貨を交換する取引で、例えば日本円をアメリカドルに交換したり、逆にドルを円に交換したりします。為替レートの変動を利用して、利益を得ることを目的とする取引です。レバレッジをかけて少ない資金で大きな取引を行えるため、リスクとリターンが高い投資方法として知られています。

- ICO(Initial Coin Offering)

→ 仮想通貨の新規発行による資金調達方法。

企業やプロジェクトが新しい仮想通貨を発行し、投資家に販売して資金を調達する手法です。株式の新規公開(IPO)に似ていますが、ICOでは株式ではなく、仮想通貨のトークンが発行されます。ICOは急成長しましたが、詐欺や不正の問題も多いため、慎重に投資する必要があります。

- IEO(Initial Exchange Offering)

→ 取引所によるトークンの新規販売。

ICOと似ていますが、IEOは仮想通貨取引所が主催して行う資金調達方法です。取引所がプロジェクトの審査を行い、認められたトークンが取引所で販売されるため、投資家の信頼度がICOより高いとされます。IEOは取引所が仲介役となり、取引所のプラットフォームでトークンを購入する形になります。

- iDeCo(イデコ)

→ 個人型確定拠出年金のこと。

iDeCoは、自分で積立を行い、運用しながら老後の資産を形成する年金制度です。税制優遇が受けられるのが特徴で、拠出額が全額所得控除の対象となります。運用期間中の運用益も非課税で、引き出し時には年金として受け取るか一時金として受け取るかを選べます。自分で投資商品を選んで運用するため、資産運用に対する関心が高い人向けの制度です。

これらの用語は、金融市場や投資の世界でよく使われる言葉です。それぞれの特性やリスクを理解することで、より良い投資判断を下すことができるようになります。

地域包括ケアシステム

34 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を行えるように、医療・介護・介護予防・ 生活支援・住まいを包括的に提供する体制のこと。

語群 34 1.グループホーム 2.地域経済分析システム 3.地域包括ケアシステム 4.ホスピス 5.ワーケーション

- グループホーム

→ 高齢者や障害者が共同で生活する施設。

グループホームは、介護が必要な高齢者や障害者が数人で共同生活を行い、生活支援や介護サービスを受ける施設です。家庭的な雰囲気を大切にし、少人数での生活を提供することで、個別のケアが行いやすくなります。主に認知症の高齢者向けに設置されることが多いです。

- 地域経済分析システム(REIS)

→ 地域の経済状況を分析・評価するためのデータシステム。

地域経済分析システム(REIS)は、各地域の経済活動や産業構造、雇用状況、消費動向などを詳細に分析するためのシステムです。これにより、地域ごとの経済動向を把握し、適切な政策や施策を立案するためのデータが提供されます。政府や地方自治体が利用するツールとして重要です。

- 地域包括ケアシステム

→ 高齢者が住み慣れた地域で自立して生活するための支援システム。

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、医療、介護、福祉、生活支援などのサービスを地域全体で提供する仕組みです。このシステムにより、介護施設に頼らずに高齢者が地域で自立して生活できる環境を整えることを目指しています。医療、介護、予防、生活支援が一体となった包括的なサービスが提供されます。

- ホスピス

→ 終末期の患者が過ごすための専門的な医療施設。

ホスピスは、がんや終末期の病気を患う患者が痛みや苦しみを軽減し、尊厳を保ちながら最期を迎えるための施設です。医療チームが、患者の心身のケアを行い、家族のサポートも提供します。ホスピスケアは、病院での治療が終わり、治療的なアプローチが限界に達した患者に対して行われます。

- ワーケーション

→ 仕事(Work)と休暇(Vacation)を組み合わせた新しい働き方。

ワーケーションは、旅行先やリゾート地などで仕事をしながら休暇を楽しむスタイルの働き方です。主にリモートワークを活用し、仕事とプライベートを両立させることができるため、心身のリフレッシュが可能です。特に、自然豊かな場所でリフレッシュしながら仕事をすることが注目されています。

これらの用語は、現代の福祉や働き方、地域経済に関連する重要なトピックを反映しています。それぞれが社会課題の解決に向けて重要な役割を果たしている分野です。

マクロ経済スライド

35 物価が上昇したときに一定率(スライド調整率)を差し引くことで年金給付水準を段階的に抑える策のこと。

語群 35 1.インデックス運用 2.キャッシュバランスプラン 3.報酬比例部分 4.マクロ経済スライド 5.ミクロ経済スライド

以下に、金融や年金関連の用語を解説します:

- インデックス運用

→ 市場の代表的な株価指数(インデックス)に連動するように投資を行う運用方法。

インデックス運用は、特定の株式市場や債券市場の指数(例えば、日経225やS&P500)に連動するポートフォリオを組み、市場全体のパフォーマンスを反映させることを目的とする運用手法です。個別の銘柄選定に基づくアクティブ運用と異なり、手数料が比較的低く、長期的に安定したリターンを狙います。

- キャッシュバランスプラン

→ 企業年金制度の一つで、定期的に一定額の積立金を個々の従業員に積み立て、将来その金額を元に年金を受け取る制度。

キャッシュバランスプランは、従業員ごとの口座に年金資産を積み立て、一定利率で運用され、退職時にその口座残高を元に年金を受け取る方式です。基本的に従業員がどれだけ勤務したかに基づいて、積立額や運用益が増えていきます。

- 報酬比例部分

→ 年金制度において、従業員の給与に応じた年金額が支払われる部分。

報酬比例部分は、従業員の生涯の給与に比例して支給される年金です。給与が高いほど、報酬比例部分が増え、将来受け取る年金額が給与に基づいて決まります。日本の公的年金(厚生年金など)にもこの概念が組み込まれています。

- マクロ経済スライド

→ 日本の公的年金制度において、年金額が経済の状況に応じて調整される仕組み。

マクロ経済スライドは、経済成長率や物価の変動に応じて年金額が自動的に調整される制度です。例えば、経済が低迷している場合、年金額の増加が抑制されることがあります。これにより、年金制度の持続可能性を確保し、将来の負担を軽減することが目的です。

- ミクロ経済スライド

→ 公的年金の給付水準が、賃金や物価の動きに連動して調整される仕組み。

ミクロ経済スライドは、個別の年金受給者に対して、賃金や物価動向を基に年金額を調整する方法です。年金額の引き下げが行われることがあり、特に低賃金の状況下で年金の増額が抑制されることが多いです。これは、年金制度を維持するための一つの調整策として導入されています。

これらの用語は、年金制度や投資運用に関連する重要な概念です。年金制度の変更や運用方法について理解を深めることで、より効率的な資産形成や老後の準備ができます。

国土強靭化

【第8問】〈配点 10点〉 (解答番号は 36 から 40 ) 次の文章は「国土強靭化」に関する記述である。空欄に入る最も適切な語句を下記の語群から選び、解答欄 にその番号をマークしなさい。

「国土強靭化」とは、大規模自然災害時に、人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず、迅速に回 復する「強さとしなやかさ」( レジリエンス )を備えた国土、経済社会システムを平時から構築していくことを いう。

特に、近い将来発生するといわれる 南海トラフ地震 などに備え、政府は「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」を2013年に施行し、大規模自然災害から国民を守るため の対策をまとめ、国や自治体などの責任の範囲を明確化した。

また、同法においては、国が策定し、強靭な国づくりのための処方箋となる施策分野ごとおよび最悪の事 態を回避するプログラムごとの推進方針を記載した「 国土強靭化基本計画 」についても定められている。「 国土強靭化基本計画 」 は、概ね5年ごとに見直しが行われ、最新の「 国土強靭化基本計画 」は、 2023 年7月に閣議決定されたものであ る。この最新の「 国土強靭化基本計画 」においては、考慮すべき事項として パンデミック 下における大規模自然災害」な どが、また基本的な方針として「デジタル等新技術の活用による高度化」などが、それぞれ新たに挙げられ ている。

語群( 36 〜 40 ) 1.アセスメント 2.グリーントランスフォーメーション 3.レジリエンス 4.伊勢湾台風 5.関東大震災 6.南海トラフ地震 7.国土強靭化基本計画 8.国土強靭化地域計画 9.国土強靭化年次計画 10.2022 11.2023 12.2024 13.エルニーニョ 14.プレート・活断層 15.パンデミック

以下に、各用語の解説を行います:

- アセスメント

→ 評価・調査のこと。

アセスメントは、ある対象や状況について、現状を評価するための調査や分析を指します。例えば、環境影響評価(Environmental Impact Assessment: EIA)やリスクアセスメントなどがあります。これにより、改善点や問題を明確にし、最適な対策を講じるために利用されます。

- グリーントランスフォーメーション(GX)

→ 環境に配慮した経済・産業の変革。

グリーントランスフォーメーションは、環境負荷の少ない社会を実現するために、産業やエネルギーのシステムを大きく変革することです。再生可能エネルギーの導入や、二酸化炭素排出を削減するための技術革新が求められます。持続可能な社会づくりを目指す取り組みです。

- レジリエンス

→ 回復力・復元力。

レジリエンスは、困難や危機から回復する能力を指します。例えば、自然災害や経済的ショックから迅速に立ち直る力がレジリエンスです。社会、企業、個人にとって重要な概念であり、リスクに対して柔軟に対応し、持続可能な発展を維持するために必要な特性とされています。

- 伊勢湾台風

→ 1959年に発生した、最も被害をもたらした台風。

伊勢湾台風(別名、1959年台風15号)は、日本の伊勢湾地域に大きな被害をもたらした台風で、特に愛知県や三重県で甚大な浸水や土砂崩れを引き起こしました。死者・行方不明者は約5,000人にのぼり、日本の防災体制に大きな影響を与えました。

- 関東大震災

→ 1923年に発生した、関東地方を襲った大地震。

関東大震災は、1923年9月1日に発生したマグニチュード7.9の地震で、東京や横浜を中心に大きな被害をもたらしました。死者は10万人を超え、都市の多くが壊滅的な被害を受けました。この地震を契機に、日本の地震対策や防災技術が進展しました。

- 南海トラフ地震

→ 南海トラフで発生する可能性のある巨大地震。

南海トラフ地震は、日本の南側に位置する南海トラフで発生する大規模な地震です。過去に何度も発生しており、次の大地震の発生が予測されています。特に、東南海、南海、東海地震の連動型大地震が懸念されています。津波や地震による被害が予想されており、早期警戒と防災対策が重要視されています。

- 国土強靭化基本計画

→ 国土強靭化を目指した基本的な方針を示す計画。

国土強靭化基本計画は、自然災害や大規模事故に対する耐性を高めるために、政府が策定した長期的な計画です。この計画では、インフラ整備や防災対策の強化、地域ごとのリスク評価などが含まれています。

- 国土強靭化地域計画

→ 地域単位で実施される、国土強靭化に関する具体的な対策計画。

国土強靭化地域計画は、地域ごとの特性や課題に応じた強靭化対策を策定するための計画です。地域ごとに、災害リスクを軽減するための施設整備や災害対策訓練が行われます。これにより、地域住民や企業の安全性が向上します。

- 国土強靭化年次計画

→ 国土強靭化基本計画に基づき、毎年の具体的な施策を示す計画。

国土強靭化年次計画は、国土強靭化のための取り組みを年ごとに具体化した計画です。この計画では、各年度の目標設定や進捗管理、予算の配分が行われます。

- 2022

→ 特定の出来事や年に関する言及。

2022年は、特定の出来事(例えば、新型コロナウイルスの影響や政治・経済の動向など)に関連する年として記述されることがあります。

- 2023

→ 特定の出来事や年に関する言及。

2023年は、特定の出来事(例えば、経済回復や政治・国際情勢の変化)に関連する年として記述されることがあります。

- 2024

→ 特定の出来事や年に関する言及。

2024年は、特定の出来事(例えば、政策変更や技術革新、新たな課題)に関連する年として記述されることがあります。

- エルニーニョ

→ 太平洋赤道域の海水温が異常に高くなる現象。

エルニーニョ現象は、太平洋の赤道域で海水温が高くなる現象で、これにより世界中の気象に影響を与えることがあります。例えば、日本では夏の豪雨や異常気象が増えることが予測されます。

- プレート・活断層

→ 地震の原因となる、地球の地殻に存在する構造的な特徴。

プレートは地球の地殻を構成する大きな板状の構造で、これが動くことで地震が発生します。また、活断層は、地震を引き起こす可能性がある断層で、過去に活動歴があるものを指します。

- パンデミック

→ 世界的な規模で広がる感染症の大流行。

パンデミックは、ある感染症が世界中で広がり、広範な影響を与える事態を指します。COVID-19などが典型的なパンデミックの例です。

これらの用語は、現代の社会や自然災害、経済、公共政策に関する重要な概念です。それぞれが複雑で深い問題を扱っているため、理解しておくことが社会的な認識を高め、対応策を考える上で重要です。

まとめ

SC経営士の試験に教科書はありません。過去問はすべての受験生が勉強していますので、落とさないようにしてください。

コメント